河水洋洋,北流活活。施罛濊濊,鳣鲔发发。葭菼揭揭,庶姜孽孽,庶士有朅。

——《诗经 卫风》

多年以后,李现修站在村东头的黄河岸边,看着汩汩黄河,泛着铜汁一样的漩涡,洋洋洒洒,舒缓而又迅捷地奔流。

他脑子里又回想起当年的一幕:他瘦小的身子,扛着包裹,随着外出打工的人流,走出黄河滩。

李现修的家乡长垣市苗寨镇东榆林村,位居黄河之旁,夜里,村里人家,甚至能听到黄河的涛声,有时还能听到船工粗犷的歌声。

那是古老的船歌:“太阳滚滚落西山,鸟投树林虎归山。行路客人都住店,千家万户把门关。”——“嗨呀!嗨呀嗨!”歌声时而高亢,时而沉郁,就像长了翅膀,在黄河滩四处飞翔。

李现修就在这样的歌声里长大。

翻开人类文明史,你会发现一种现象:几乎所有的人类文明都起源于大河,像古印度的恒河、古埃及的尼罗河、古希腊的幼发拉底河和底格里斯河,还有中华民族的黄河。可以毫不夸张地说,河流是人类文明的摇篮,人是在河流的滋养下长大的,人与河流相偎相依,不能分离。

黄河滩的人,对黄河的感情是复杂的。黄河千里奔流,到了中下游特别是中原黄河滩区,已经成了“悬河”,时不时就冲破了河床,如疯缰野马一般四处蔓延。河水冲毁家园,滩里人四处逃荒,是寻常的事。河水给这片土地的儿女带来了苦难,也锤炼了他们坚强的性格。

在李现修的童年记忆里,黄河滩的人太穷了,黄河滩生活太苦了。李现修的爷爷因为饥饿,逃荒山东,最后流落外地,杳无踪迹,家人外出寻找终无下落,只能对河遥拜,撮土为坟。

那年的雪,特别大,就像一张张闪亮的刀片,割人的脸;那年的天气,特别冷,就像一根根银针,刺人的心。

大河之问

“出路在哪里?”无数黄河滩人站在黄河岸边,发出了这样的追问。

1979年,年仅16岁的李现修,也带着这样的追问,出发了。

彼时的中国,改革开放如春风,吹遍大地;彼时的黄河滩,已经开始了防腐经济的萌芽。

按说,防腐与黄河滩、与挥动锄头的庄稼汉,似乎没有什么特别的关联,可是,天地间冥冥之中的一种神奇力量,将它们紧紧联系在了一起。

关于防腐,滩区曾经流传着这样的故事:早在改革开放之前,一些滩里人就扔下了锄头,外出找活路。一个长垣人因为在火车上邂逅一个油漆厂的技术员,从而开始刷帆布棚。后来,又一个乡人外出找活,走到一家工厂,看到锈蚀的机器,随口问这机器咋不刷刷?人家说你能刷嘛,正找人呢。他尽管心里没底,但还是夸下海口:能刷。从此,长垣人从刷帆布棚转向工业防腐。

故事真假不重要,但思路一变天地宽,防腐产业从无到有,从生到熟,从小到大,在长垣雨后春笋一般生长起来了,成为长垣一个崛起的“蓝海”。

一个个打工人走出家乡,一个个防腐施工队南征北战,家家有工人,村村有工队,这片贫瘠的黄河滩,热闹起来了,很多曾经吃了上顿没下顿的庄稼汉,成了西装革履的大老板。

防腐改变了无数长垣儿女的命运。

李现修就是这批防腐大军中的先行者。上世纪八十年代,他就成立了防腐公司,在石油、化工、冶金等行业承揽了大量的防腐保温工程,带动了家乡经济发展和农民增收,造福了家乡,回报了社会。多次被中国腐蚀控制协会评为“全国防腐二十强先进企业”、被河南省住建厅评为“先进示范企业”“重合同守信誉企业”等。拥有中国唯一的一座国家级防腐历史博物馆。

通过防腐,李现修实现了人生的“逆袭”。

大河之溯

如果仅仅这样,李现修只是一个普通的富翁,或者说防腐企业家。李现修的难能可贵之处在于,他从未放弃对防腐文化的追溯和思考。

他一直在想,为什么是防腐?为什么是这片土地?防腐文化与这片土地又有着怎样的渊源?

带着这样的问题,在四十余年转战南北的施工中,李现修除了做好工程,一直在寻求着,查找着,收藏着,辑录着,一个如同大河奔涌的宏阔的防腐轨迹渐渐清晰起来。他所查找的所思考的一切,逐渐有了明确的答案。

——为什么是防腐?

很多人知道俞伯牙,知道高山流水遇知音的动人佳话,可罕有人知道,俞伯牙还是漆祖。李现修通过长期的实践研究,系统的梳理了防腐文化的脉络:春秋战国时期,俞伯牙在南方楚地取材制琴,在树林里发现一种漆树,割下树身上流淌的黏液熬制成汁后,刷在琴身上,发现琴不但外形美观,音色也更具美感,后来俞伯牙通过这张独具特色的琴而名扬天下,成为一代大师,后人也从中受到启发,把漆尝试涂在器皿或生活用品上,这便是漆器的开始,因此俞伯牙被后人尊称为油漆祖师爷。后来随着社会进步,漆文化的发展更是有了质的飞跃,汉代是漆文化的第一个高峰,其后无论是唐代的金银平脱漆器,宋朝的素色漆器以及元明清的雕漆,其发展各具特色,各显百态。到了明清,漆器用途更加广泛,除了日常的木器、竹器,连军用器械都刷清漆,有效的防止了器件的锈蚀,延长了使用寿命。新中国成立后,随着工业的发展,金属器具的广泛使用,防腐的使用范围更加广泛,工厂车间、民用设施,都离不开防腐,市场非常广阔,对中国经济社会发展产生了重大的影响。

——为什么是这片土地?

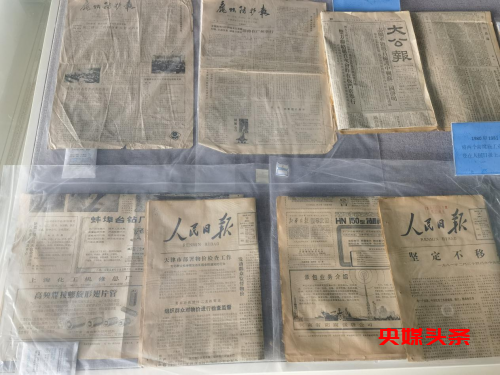

可以说,防腐伴随着中国文明史而发展,而防腐,更与长垣这片土地有着解不开的渊源。李现修通过搜集相关资料和物件,发现早在50年代长垣人就从事帆布油漆,对国家粮库进行帆布维修织补、刷油。进入60年代,因长垣地处黄河滩区连年受灾,穷则思变,长垣苗寨人民公社成立第一支专业队伍,并于1980年和1981年,在《人民日报》刊登了两篇关于长垣防腐的广告,防腐产业逐渐发展壮大。

他通过自己的潜心研究,整整把长垣防腐历史提前了20年。这一发现在2019年10月有20多个国家参加的国际防腐论坛上,受到了与会领导和专家的高度赞扬与认可,震动了防腐学界,使长垣在中国防腐界的地位更加牢不可撼。

如果把防腐比作一条大河,李现修通过自己的考证,不断跋涉,终于找到了大河的源头,梳理了它清晰完整的脉络。

大河之歌

现在的长垣,是公认的中国防腐发源地、知名的中国防腐蚀之都,防腐成为长垣经济的支柱产业,防腐改变了无数人的命运,也为中国经济社会发展作出了重大贡献。

李现修心里,开始蕴酿一个梦:筹建一座全景式展现中国防腐文化和器具的博物馆。把几千年来,从中国古代的大漆防腐,到如今的现代化工业防腐,留下的文化遗存、传唱的故事歌谣、创造的世界记录、涌现的精英人物,都记录下来、展示出来、传承起来。通过丰富的实物资料和翔实的文字资料,让更多的人认识防腐,走进防腐,感受防腐,以教育后代,启迪未来。

为了这个梦,他一直在努力。经过几载艰辛,在长垣市委、市政府和国家专家学者、行业领导的全力支持下,一座古色古香的中国防腐历史博物馆建成了,它像一颗璀璨的明珠,镶嵌在古蒲大地上。

从设计施工到内部装修、从藏品收集到布展列陈,很难想象,李现修付出了多少辛劳,多少汗水。博物馆藏品林林总总,从木器、铁器到军工民建,从远古到民国涂装资料,3000余件防腐蚀器具及文献,填补了中国乃至世界防腐历史文化的空白。走进展厅,看着清朝时期官宦人家给棺木涂刷漆油的漆盆、民国初期与建国时期相关的防腐工具与文献、上世纪八十年代的自行车、九十年代的摩托车、缝纫机,你就恍然觉得时光倒溯,逆流在中国防腐历史文化的长河。

2023年3月22日,博物馆迎来了辉煌的时刻。中国腐蚀控制技术协会副会长、博物馆创始人、四海集团党委书记、董事长李现修受邀到北京参加中国腐蚀控制技术协会会议,中国防腐博物馆的建成,得到十届全国人大常委会副委员长、中国关工委主任顾秀莲的高度赞扬,要求国家防腐技术协会谋划将中国防腐博物馆变成国际防腐历史博物馆,防腐业界将技术文化相结合,推动中国防腐走向世界。

现在,中国防腐历史博物馆免费向社会开放,成为传播弘扬防腐文化、创新防腐技术的文化阵地。它见证了我国防腐行业的发展足迹与艰辛历程,将防腐人不畏艰险、勇于开拓的奋斗精神载入史册,为弘扬、传承中国防腐文化树立了丰碑,对展示防腐之都形象、提升防腐之都品位、扩大中国防腐产业影响将起到巨大的促进作用。

河水洋洋,北流活活。李现修现在一有余闲,仍然会到黄河边转转,这片洋溢着先人歌咏的土地,这片苇花飘荡的土地,仍然是他心中的萦系。只是,今非昔比,黄河滩早已由以往的贫瘠荒凉变得美丽丰饶,黄河也由以往的桀骜不驯变得温柔舒缓,勤劳勇敢的长垣人,把曾经的“大河之问”变成了甜蜜的“大河之吻”,过上了幸福的新生活。

生活吻我以痛,我却报之以歌。就像那奔涌无休的大河一样,李现修没有止步,这个防腐赤子,仍然在为了“世界无锈虹彩霞”的“防腐梦”而继续努力!(曹道伟 王自亮)