央媒头条河南讯(曹道伟 通讯员 王自亮)2025 年 3 月,春寒料峭,长垣依旧裹挟着丝丝寒意。清晨的薄雾尚未散尽,长垣市蒲东街道的新蒲建设集团项目部已然一片忙碌景象。一位身形硬朗的长者穿梭其间,他目光如炬,步履匆匆却稳健有力,岁月在他脸上刻下了深深浅浅的纹路,却难掩那份独有的精气神。他就是王双对。

此刻,王双对正全神贯注地在现场进行考察。他的眼神敏锐且专注,不放过任何一处细节。在听取项目汇报时,他身体微微前倾,专注凝神,听到关键之处,还会微微点头,给出精准的意见和建议。在部署各项工作时,他条理分明、逻辑清晰,寥寥数语,便将复杂的工作安排得井井有条,举手投足间彰显出卓越的领导力与果断的决策力。不远处的建筑工地上,塔吊林立,机器轰鸣,呈现出一片热火朝天的繁忙景象,楼盘似春笋拔节,满是蓬勃生机。

这是王双对的新蒲建设集团继凤凰城之后,在长垣开发的又一重要项目。对于这位少小离家外出闯荡的游子而言,这不仅仅是一个项目,更是他对乡情的深情回馈,对家乡的深深眷恋与回望。

王双对,河南省最大的民营建筑企业集团 —— 新蒲建设集团的创始人。如今,集团旗下资产达 30 亿,在他的带领下,已然成为中国民营建筑企业的领军力量。

少小离家,逐梦天涯

王双对出生于 1953 年,是长垣市南蒲街道樊屯村人。家中兄妹六人,他作为长子,自幼便对缺衣少食的艰苦日子刻骨铭心。那时,吃上饱饭、过上好日子,成为了王双对心底最强烈的渴望。

长垣地处中原腹地,资源匮乏且河患频繁。为求生存,早在清末民初,便有众多长垣人背井离乡,外出打拼。樊屯村也不例外,村里盛行学厨与从事建筑的风气,这对年少的王双对产生了深远影响。

穷人的孩子早当家,身为长子,按照农村习俗,王双对承担的责任远比弟妹们更多。为了分担家庭重担,年仅 16 岁、满脸稚气的他便远赴东北,在东北农场辛勤劳作了三年。这是王双对人生中第一次长时间离开家乡。尽管日子艰辛,但广袤无垠的黑土地拓宽了他的视野,开阔了他的胸怀,让他见识到了天地的广阔。

“荒年饿不死手艺人。” 再次回到家乡后,抱着学门手艺谋生的想法,王双对开始跟随长辈学习木工技艺。他聪慧机灵,又勤奋用心,很快便掌握了木工的门道,操作起来得心应手。彼时,村里为增加收入,开始发展副业,组织有技能的农民成立建筑队外出务工。凭借木工手艺,王双对跟随村里的建筑队前往焦作煤矿建房,半年后,又辗转至郑州。

猛将多出于卒伍,宰相常发于州部。没有什么大学比得上社会熏陶,没有什么教育比得上实践历练。这次经历,让王双大开眼界,亲身领略到城市的繁华盛景。在此期间,他勤奋钻研,熟练掌握了木工、瓦工、钳工等建筑施工的全套工艺,每一道工序都烂熟于心、操作娴熟。这些实打实的本领,如同坚固基石,为他日后的事业发展筑牢根基,撑起一片广阔天空 。

然而,当时正值上世纪七十年代,中国尚处于改革开放的前夕,许多人的思想观念依旧保守。外出仅一年,樊屯副业小队便被召回了家乡。是返回农村继续做面朝黄土背朝天的农民,还是毅然外出闯荡?王双对没有丝毫犹豫。经过这些年的奔波闯荡,他的心已被外面的世界所吸引,不再满足于贫瘠的土地,更害怕重陷贫困的深渊。他骨子里流淌的大河儿女闯荡拼搏的基因已然被彻底激活。他坚信,人只有勇敢地走出去,不断奔跑,才能找到出路;他坚信,凭借自己的努力,定能打拼出一片属于自己的广阔天地!

就这样,年仅 20 岁出头的王双对,通过出钱抵工分的方式,从村集体中脱离出来,带领着一支十几人的队伍,再次奔赴郑州工地。他深知,必须把活儿干得漂亮,这既是做人的本分,也是在这行立足的根本。很快,凭借扎实的技术以及勤劳严谨的工作态度,王双对的队伍在郑州的建筑工地上崭露头角,站稳了脚跟。

短短几年间,王双对便成为村里第一批购置拖拉机的人。他不仅改善了自家的生活条件,到了年终还为村里杀猪分肉,与乡亲们一同分享喜悦。到 1979 年,王双对的“建筑班”,已经壮大成为工种配套齐全,成建制近二百人的施工队伍。改革开放后,王双对作为创始人,成立了长垣县第一家建筑公司。

凤凰展翅,声闻于天

鹰击长空,方能逐浪千里;凤凰展翅,才可一鸣冲天。时势造英雄,真正的成功人士,不仅自身精明强干,更能顺应时代潮流,把握时代赋予的机遇。

1980 年,改革开放的春潮以磅礴之势席卷神州大地。人人渴望变革,个个奋勇争先,中国迎来了飞速发展的黄金三十年。

王双对敏锐地捕捉到了时代的气息,他所领导的长垣县第一建筑安装总公司正式更名为新蒲建设集团。自此,开启了一段如凤凰涅槃般的华丽蜕变征程: 1998 年,集团成功升级为一级建筑资质;同年,公司完成改制,成为郑州市首家民营建筑企业集团; 2005 年,荣获建筑工程施工总承包特级资质,实现了河南省建筑施工企业特级资质零的突破; 2018 年,斩获市政工程施工领域特级资质,作为河南省首家拥有双特双甲资质的大型民营现代化建设集团,惊艳业界; 2021 年,荣耀入选河南企业 100 强,位列第 74 名。

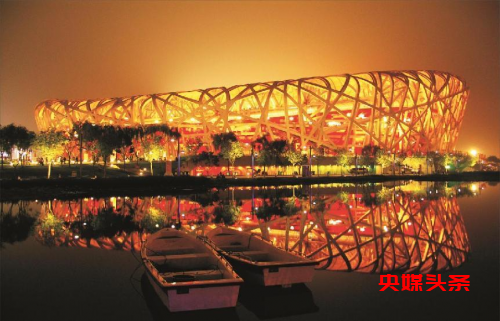

新蒲集团先后参与建设了首都奥运主场馆鸟巢、国家大剧院、中央电视台新址等一大批国家标志性建筑。其施工的文化部办公楼、清华大学科学技术楼、北京新东安商场、首都机场新航站楼等工程,荣获中国建筑工程的最高奖项 ——“鲁班奖”。承建的故宫、大观园、十三陵等修缮工程,更是被北京市评为 “北京十佳工程”。

在项目施工管理领域,王双大胆创新,于全国建筑业率先推行 “准军事化” 管理模式。自 1997 年起,公司正式组建民兵营,各项目部相应成立民兵连,同时制定详细的民兵花名册,积极宣传民兵组织的义务与纪律要求。在他的规划下,项目上的管理人员与务工人员实现了全方位的统一规范。着装整齐划一,床铺、被褥及洗漱用品也都完全一致,并统一搭建临时设施。各类生活用品、建筑用料及周转材料严格按照规定位置,整齐有序地摆放。通过实施 “准军事化” 管理,项目部人员不仅深入学习并掌握了国防知识,个人素质与整体素养也得到显著提升。建筑工地和个人宿舍长期存在的 “脏乱差” 现象得到彻底根治,工作环境与生活环境焕然一新。这一极具开创性与实效性的举措,赢得了中央军委及各级政府的高度关注与赞扬。国家和地方各级领导、军队各级首长多次亲临新蒲集团总部及建筑工地视察指导工作,并将这一成功经验向全国推广。

王双对凭借独树一帜的人格魅力,以及全身心投入的奉献精神,收获了无数赞誉。他本人先后荣获 “全国建筑业优秀企业家”“全国百名改革优秀人物”“河南建设十大风云人物” 等称号。曾受到华国锋、胡锦涛、李岚清、张万年等时任党政军领导人的亲切接见。在他的引领下,团队成绩斐然:1 人获评 “全国劳动模范”,5 名同志被授予省市 “五一劳动奖章”,9 名同志当选为省市县级 “党代会代表”“人大代表” 或 “政协委员”,有50名同志先后被评为“全国优秀项目经理”或“全国优秀建造师”……,在这一串串耀眼的数字和荣誉背后,凝聚着王双对无数的心血与汗水,彰显出王双对及其团队的卓越贡献与非凡成就 。

这些年来,王双恰似一只不知疲倦的陀螺,近乎将全部时间与精力毫无保留地倾注于事业之中。白昼,他为拓展业务辗转奔波,足迹遍布各地;夜幕降临,办公室里常常灯火通明,他忙碌至深夜十二点乃家常便饭,而次日清晨,熹微晨光中,又早早现身工地。他的儿子王建峰回忆往昔,感慨万分:“虽说一家人共同生活,可我与父亲碰面的机会少之又少。清晨,在我尚在睡梦中时,父亲便已悄然出门;夜晚,待我进入梦乡,父亲仍未归来。家中虽处处有他生活的痕迹,可父亲的身影,却总是那般匆忙与难得一见 。”

他以农民与生俱来、深入骨髓的吃苦耐劳精神,深耕于建筑工程领域,对待每一个项目,都如精心侍弄土地般用心,全力以赴、悉心呵护。正如农民种地一心想要把地种好一样,无论企业发展到多大规模,王双对始终坚守着质量意识。他常常告诫儿子和公司管理层:“咱们从事建筑行业,做项目时,不论项目规模大小,是民生项目、重点项目,还是其他类型的项目,都必须全力以赴将其做到最优。这是我们企业发展的生命线。”

老骥伏枥,雄心不已

从一支一二十人的农民工小队,发展成为如今的综合性现代化集团企业;从二十余岁的青涩少年,成长为如今的知名企业家,王双对已在这条道路上砥砺前行了五十年。

王双对常说:“责任这两个字,必须时刻牢记在脑海中。这不仅是个人肩上的责任,更是企业责任、社会责任。”多年来,凭借着这份深沉的责任心,王双对始终积极践行社会责任。无论是在汶川地震,还是郑州 “7・20” 水灾等重大灾难面前,他都毫不犹豫地挺身而出。不仅慷慨解囊,捐资捐物,还亲自组织人员奔赴灾区一线参与救援行动,以实际行动诠释着大爱情怀。2008 年,四川汶川突发 7.8 级特大地震,王双对第一时间赶赴抗震救灾现场。在他的组织下,企业累计捐款捐物达 1200 余万元,全力投入抢险救灾与灾后重建工作。凭借突出表现,公司荣获 “汶川 5.12 大地震抗震救灾先进单位”、“河南省 5.12 汶川大地震援建先进单位” 等殊荣,王双对本人也被授予 “汶川 5.12 大地震抗震救灾先进个人”“河南省 5.12 汶川大地震援建先进个人” 称号,他的善举与担当赢得广泛赞誉 。

如今的新蒲建设集团,是河南省仅有的两家拥有双特双甲资质的建筑公司之一。旗下设有 18 个分公司、8 个控股子公司、120 余个项目经理部,经营市场覆盖全国二十一个省、市、自治区,最高年产值达上百亿元,是中原区域的 A 级纳税企业。集团业务广泛,涵盖建筑工程、市政工程、地产开发、装配式建筑、职业教育培训五大板块。

2009 年,在河南省发展改革委员会的批准下,“新蒲集团技术中心” 正式挂牌成立;与此同时,经河南省科技厅批准,“河南省建筑围护结构节能工程技术研究中心” 也顺利组建。2016年经河南省人力资源和社会保障厅批准,成立“河南省博士后研发基地”,验收通过博士后研发课题十余项。

数年来,新蒲集团在科研创新赛道上一路疾驰,各类成果熠熠生辉。科技奖项方面,集团成功斩获 4 项科学进步奖,彰显出强劲的科研实力。行业标准制定领域,新蒲集团充分发挥引领作用,主编并参编了 12 项国家、省级以及行业标准,为推动行业规范化发展贡献了重要力量。工程技术方面,集团获得 4 项国家级工法认定,省级工法更是多达 8 项,另有 27 项工程凭借卓越的新技术应用,获评省级新技术应用示范工程,成为行业标杆。知识产权方面,集团成绩斐然,累计成功授权 62 项国家专利,38 项软件著作权也顺利获批,极大地提升了企业的核心竞争力。在前沿的 BIM 技术应用领域,集团同样表现出色,一举荣获 14 项国家和省级 BIM 技术应用成果奖,走在了行业技术创新的前列。

在人才培育体系构建上,新蒲集团同样成效斐然,硕果累累 。两名同志凭借突出的专业能力与学术造诣,荣膺省市级学术技术带头人称号,为企业树立了人才标杆。同时,近百人的研发团队成员成功晋升为高级工程师,进一步壮大了企业的高端人才队伍。此外,集团积极开展对外合作交流,与郑州大学、河南大学、河南建筑材料研究设计院、华为公司、中铁十六局、长沙远大住宅工业有限公司等省内外知名央企、国企和高等院校建立了深度的产学研合作关系,通过资源共享、优势互补,不断拓展创新发展的边界,为企业注入源源不断的发展动力。2022 年,经河南省人力资源和社会保障厅批准,“工程系列中级职称评审委员会” 正式在集团设立。这一重要平台的搭建,不仅为集团内部人才提供了更便捷、更专业的晋升渠道,也为企业自主开展人才评价和培养工作提供了有力支撑,进一步夯实了集团的人才根基,为企业持续提升综合实力筑牢了坚实基础。

值得一提的是装配式建筑,这是一种新兴的建筑模式。因其具有模块化、标准化、集成化以及绿色环保等诸多优点,近年来成为国家大力推广的建筑方式。王双对率先在全省范围内建立了两座标准化装配式建筑基地,并成立了 “河南省装配式建筑工程技术研究中心”。2017年被建设部认定为“全国首批装配式建筑产业基地”,以民营企业的身份,树立了中国建筑领域企业与时俱进的标杆。

数十年来,他所掌舵的企业在河南省内始终名列前茅。为了事业,他全身心投入,堪称“拼命三郎”。过度劳累使他无数次被紧急送往医院抢救,郑州市第四人民医院和河南医学院多次下达病危通知书。2000 年 6 月,他在工地现场突然晕倒,陷入昏迷,二十多天过去,病情毫无起色,主治医生与专家无奈之下,分别通知家属准备后事。然而,凭借着顽强的意志,他竟奇迹般地苏醒了,连医生和专家都对此惊叹不已。就在出院当天,他不顾身体虚弱,径直奔赴工地,继续投身工作。他,就是这样一个执着坚韧、将事业置于一切之上的人!

如今,年已古稀的王双对,犹如暮年伏枥却志在千里的骏马,浑身透着老当益壮的豪情,心中熊熊燃烧的壮志丝毫不输当年。他始终坚守在一线,以非凡的魄力与智慧,牢牢把控着新蒲集团这艘建筑行业的巍峨巨轮的航向。在波谲云诡的商海浪潮中,果敢前行,向着更为辽阔、充满无限可能的蔚蓝未来全速进发,持续不断地续写着新蒲建设集团在新时代的传奇篇章。

“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。” 恰似王双对始终未改的乡音,这五十年来,他始终坚守着长垣人质朴善良、吃苦耐劳的本色,传承着长垣人勇于创新、永不止步的精神基因,深植着长垣人眷恋故土、心系家乡的情怀。也正是这些,让他在人生道路上一路高歌猛进,书写出无限精彩。

倘若将王双对和他的新蒲集团比作一棵大树,那必定是一棵扎根于乡梓的大树。其枝叶高耸入云,而根系则深深扎于故土之中。